Los sitios de interés histórico o artístico en la Ciudad de México suelen tener sus raíces en la cultura prehispánica o colonial. Un caso único que rompe con esa regla es la capilla gótica del Instituto Cultural Helénico, situado al sur de la capital.

En esta ocasión, Mochilazo en el Tiempo visitó las instalaciones del Helénico, como lo llaman sus parroquianos, para conocer cómo fue que tan bello edificio llegó a México desde el viejo continente.

Viajó de España a Nueva York y de ahí a la CDMX

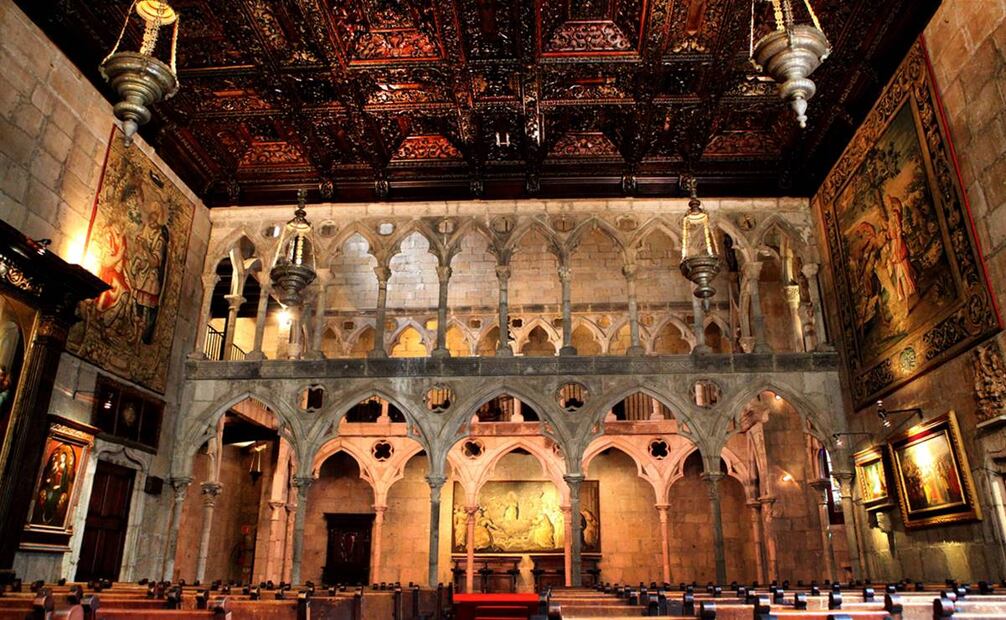

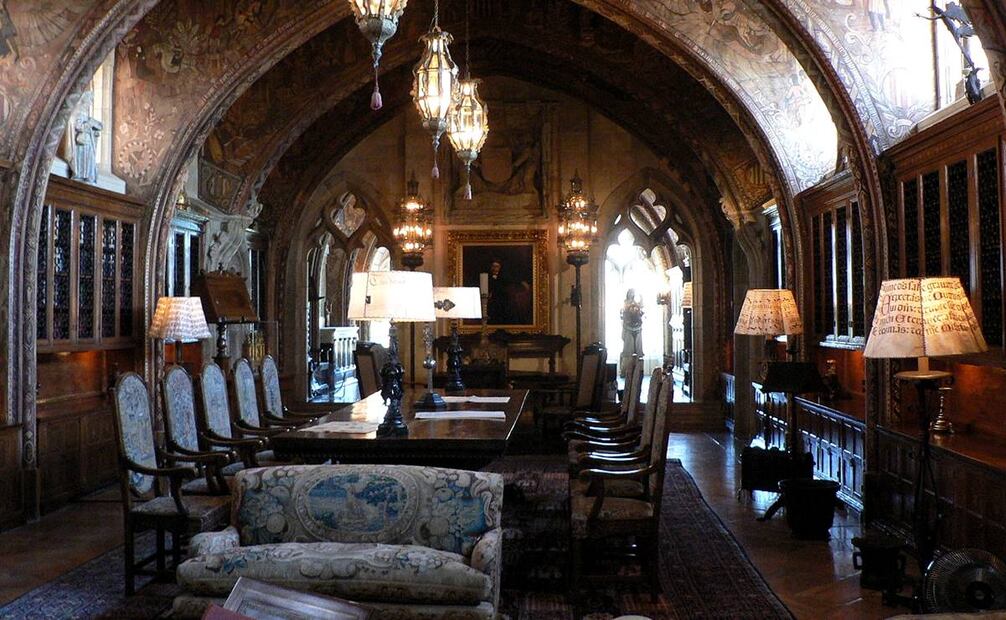

Conciertos de Vivaldi y obras de teatro son sólo parte de las actividades que tienen lugar entre piedras de 700 años de antigüedad, en el número 1500 de la avenida Revolución en la alcaldía Álvaro Obregón. Su origen se sitúa en la España medieval, cuando la capilla y el claustro tuvieron las funciones naturales de edificios clericales.

Sin embargo, en 1924 el magnate de la prensa estadounidense, William Randolph Hearst, compró el edificio completo para desmontarlo y enviarlo en barco, piedra por piedra, desde Ávila, Castilla hasta Nueva York.

Lee también El castillo blanco de la colonia Roma cumple 100 años

Las miles de cajas del ahora “rompecabezas” medieval encontraron un giro inesperado en su destino alrededor de 1926, cuando el gobierno de Estados Unidos puso todo el lote en cuarentena, no de días, sino de meses, por considerarlo un probable foco de infección.

Una década atrás, la fiebre aftosa causó pérdidas que sólo para los estadounidenses se estimaron en seis millones de dólares, según el reportaje de Briana Nofil y Jake Purcell para el portal Atlas Obscura.

Nofil y Purcell agregan que se tenía la creencia de que en aquella ocasión, en 1914, la epidemia llegó desde Europa y Latinoamérica, por lo que en 1926 se le impuso a Hearst un periodo de 40 meses para desempacar sus inmuebles importados.

El siguiente imprevisto llegó con la Depresión de 1929, que no dejó en bancarrota al empresario pero sí lo obligó a descartar los suntuosos proyectos personales para los que había adquirido piezas de arte y varios edificios españoles de la Edad Media.

El tiempo pasó, Hearst falleció en 1951 y su familia no heredó el mismo interés por los edificios importados, que seguían embodegados en “la Gran Manzana”.

Hacia 1953, el empresario queretano Nicolás González Jáuregui se encontraba de visita en Nueva York. No se sabe cómo hizo contacto con los Hearst, pero sí está claro que compró lo que hoy se conoce como la capilla gótica y el claustro románico.

Lee también La Capilla Miniatura de la Ciudad de México

De acuerdo con Esmeralda de los Reyes, directora de Administración y Proyectos, González Jáuregui (famoso coleccionista de arte en su momento) habría invertido sólo el equivalente a los costos de almacenamiento.

Aunque no se tienen detalles del proceso de envío entre Nueva York y la Ciudad de México, sí se sabe que la reconstrucción corrió a cargo del arquitecto Luis Ortiz Macedo, quien se volvería todo un referente de la arquitectura mexicana.

De los Reyes comenta que la capilla que conocemos integra piezas de orígenes distintos: la puerta es del siglo XVII y proviene de Guanajuato, mientras que el techo, de manufactura renacentista, era de Andalucía.

La chimenea, las estatuas, el mobiliario y la mayor parte del piso también son ajenos a la antigua capilla. En cambio, resaltan los vitrales de las ventanas, que sí se atribuyen a la original que Hearst mandó desmontar en los años 20.

La capilla donde hacían fiestas de arte y cultura

Durante sus primeros 20 años en CDMX, la capilla y el claustro funcionaron como espacio recreativo en la residencia de González Jáuregui, en un amplio terreno que la población local aún identificaba por haber sido parte de la antigua Hacienda de Guadalupe, que hoy es parte de la colonia Guadalupe Inn.

Esmeralda de los Reyes indica que la capilla nunca se consagró como tal, pues desde un inicio fue un recinto para el coleccionismo del queretano. Tanto los santos labrados como los tapices y cuadros que adornan el interior dan cuenta de ello.

Esto concuerda con las páginas de EL UNIVERSAL, donde se reportaron los diversos eventos sociales y artísticos que hospedaban en la capilla. El mayor contacto que se tenía con el clero era donar las ganancias de las actividades a las Hermanas de la Caridad.

Su auge habría tenido lugar entre finales de los años 50 e inicios de los años 60, cuando organizaban bodas, galerías, noches de villancicos abiertos al público y conciertos a los que asistía la primera dama Eva Sámano de Lopez Mateos.

La situación dio un giro al iniciar la década de 1970, cuando la familia queretana pasó por momentos difíciles. Según registros de este diario, aquel año se dio un juicio hipotecario que trajo incertidumbre al futuro del histórico inmueble.

Para 1973, se destinó a una subasta pública, y se reportó que el director general de Difusión Cultural de la UNAM, Diego Valadés, declaró que sería mejor incorporar la capilla al patrimonio cultural de la nación.

Al final, quienes hicieron mancuerna para darle la función actual a este espacio fueron Pablo de Ballester (obispo de la Iglesia Ortodoxa y aclamado impulsor de la cultura helénica en México) y Carmen Romano de López Portillo.

De Ballester, destacado conocedor de Grecia -tanto la antigua como la moderna- daba conferencias en el Teatro de los Insurgentes y ahí conoció a Carmen Romano, la esposa del futuro presidente, también conocida por su apoyo a las actividades culturales.

Aquella dupla e intelectuales de la época como el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, el médico Raoul Fournier y el jurista Francisco Javier Gaxiola fundaron el Instituto Cultural Helénico hacia 1973.

Para 1979, cuando Carmen Romano ya era la primera dama, se concretó el proceso legal que dejó la capilla y el claustro en manos del instituto que a la fecha promueve la historia y las artes escénicas.

De pieza de colección a recinto cultural, un poco más de antecedentes

Tras un proceso de desamortización que inició en 1835, a lo largo de todo el reino ibérico se pusieron en venta propiedades antes eclesiales.

Casi cien años después, en 1924, España formuló leyes que protegieran su patrimonio cultural, pero eso no impidió que el vendedor de arte estadounidense Arthur Byne lucrara con este inmueble.

Byne ya tenía un comprador asegurado, el ya mencionado magnate de los periódicos estadounidenses William Randolph Hearst. El empresario era una personalidad muy controvertida de la época, por su famosa compulsión por el lujo desmesurado, sin mencionar que labraba su fortuna con base en el amarillismo.

El comerciante de arte no estaba muy lejos, pues a Byne lo conocían por ganarse la confianza de las autoridades españolas al iniciarse como fotógrafo del patrimonio cultural español, sólo para más tarde pactar ventas millonarias con la experiencia ganada.

La mancuerna que hicieron Hearst y Byne alcanzó su punto más polémico a mediados de los años 20, cuando desarmaron monasterios completos y los embalaron con destino a Estados Unidos.

Dos monasterios permanecieron en aquel país, según documentaron Briana Nofil y Jake Purcell. El tercer inmueble que Hearst y Byne llevaron a América sería el que compró el empresario queretano Nicolás González Jáuregui.

De acuerdo con una nota de Jesús Duva para El País, la profesora de historia María José Martínez Ruiz y el arquitecto José Miguel Merino de Cáceres publicaron en 2012 La destrucción del patrimonio artístico español: W.R. Hearst, el gran acaparador, un libro que registró más de 80 techos comprados por Hearst.

La misma nota del diario español apunta que Julia Morgan, arquitecta para Hearst, instaló al menos parte del que fuera el techo artesonado del convento de San Bernardino de Siena (también en Castilla) en el interior de la biblioteca del Castillo Hearst, mansión del titán del amarillismo en San Simeón, California.

Si se toma en cuenta la tendencia de Hearst a integrar cientos de piezas artísticas y arquitectónicas en proyectos como su palacio de California, puede considerarse que de no ser por la Depresión del 29, la capilla y el claustro del Instituto Cultural Helénico tal vez habrían tenido un destino similar.

A pesar de todo, los monasterios, techos y claustros medievales que Hearst trajo a América han encontrado, en su mayoría, una nueva vida como recintos culturales, tanto en Estados Unidos como en México, aunque sólo en la CDMX sus actividades van desde el teatro, lo académico y hasta lo musical.

- Fuentes consultadas:

- Archivo Fotográfico y Hemeroteca EL UNIVERSAL.

- Duva, Jesús. “The Mudéjar jewel hidden in the palace of the real-life ‘Citizen Kane’”, en El País. 7 de febrero 2020. https://english.elpais.com/arts/2020-02-07/the-mudejar-jewel-hidden-in-the-palace-of-citizen-kane.html

- "Instituto Cultural Helénico", Gobierno de la CDMX. https://mexicocity.cdmx.gob.mx/venues/instituto-cultural-helenico/?lang=es

- “Historia” en Instituto Cultural Helénico. https://helenico.edu.mx/recinto-cultural-y-artistico-mexico/

- “Historia” en Spanish Monastery. https://www.spanishmonastery.com/history

- Nofil, Briana y Purcell, Jake. “In the Early 1900s, Robber Barons Bought Dozens of Centuries-Old European Buildings. Where is Medieval America Now?”, en Atlas Obscura. 10 de noviembre 2025. https://www.atlasobscura.com/articles/in-the-early-1900s-dozens-of-centuriesold-european-buildings-came-to-america-where-is-medieval-america-now

- Olaya, Vicente. “The medieval Spanish monastery snapped up by William Randolph Hearst”, en El País. 24 de junio 2021. https://english.elpais.com/culture/2021-06-24/the-medieval-spanish-monastery-snapped-up-by-william-randolph-hearst.html

- Ventura, Abida. “Monumento medieval desamparado” en EL UNIVERSAL. 12 de julio 2012. https://archivo.eluniversal.com.mx/cultura/69271.html