El automóvil llegó a la Ciudad de México a fines del siglo XIX, a una urbe acostumbrada a un tráfico de peatones, vehículos de tracción animal y tranvías, que tenía sus propios conflictos y contradicciones, pero al fin arraigado a sus rutinas y ritmos de la capital. Su predominio incrementó accidentes en los cruces, donde los peatones eran los más afectados.

En entrevista con Mochilazo en el Tiempo, el doctor e investigador en Historia Moderna, Diego Antonio Franco de los Reyes, señala que aunque en esa época los automovilistas eran en un inicio una minoría, el uso de los vehículos afectó de diversas maneras.

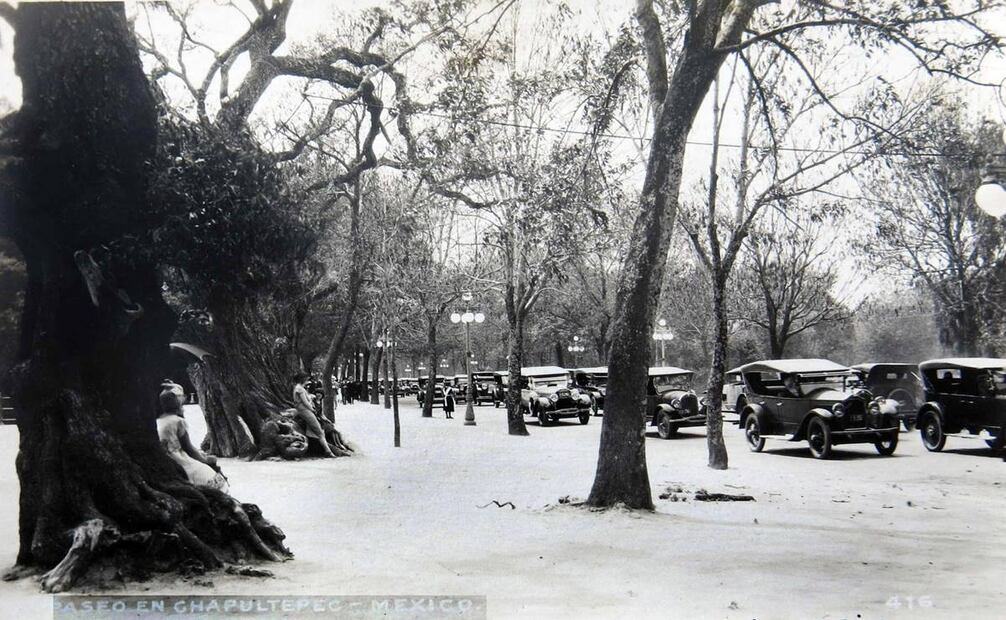

En el año de 1917, con los gobiernos de la Revolución, se ordenó una reinscripción general de los vehículos que circulaban en la capital. Según estas cifras, en 1918 se reinscribieron 3 mil 200 vehículos. En la década de 1920, la expansión del parque vehicular en sus diversas modalidades continuó con una tendencia ascendente.

El incremento del uso de automóviles en la Ciudad de México en las primeras dos décadas del siglo XX generó conflictos… como el exceso de velocidad, la desobediencia de los reglamentos de tráfico, los congestionamientos y los accidentes viales se tornaron cada vez más comunes”, expone Franco de los Reyes.

“Es claro que la movilidad motorizada, como parte de la modernización urbana, requirió establecer reglamentos, procedimientos administrativos e incluso cuerpos policiales específicos”, dijo.

El historiador resalta el problema que representó el exceso de velocidad de los automóviles para los peatones y los administradores públicos, que pronto se limitó en los reglamentos por los incrementos en los accidentes viales.

Destacó que hubo una desobediencia generalizada de los reglamentos, ya que automovilistas, camioneros, tranviarios, peatones y hasta la policía actuaban según sus lógicas particulares e intereses que constantemente se contradecían.

Otros factores que aumentaron la problemática fueron la incompatibilidad de los diversos transportes, la inadecuación de algunas calles para el tráfico motorizado y el incremento incesante de vehículos motorizados.

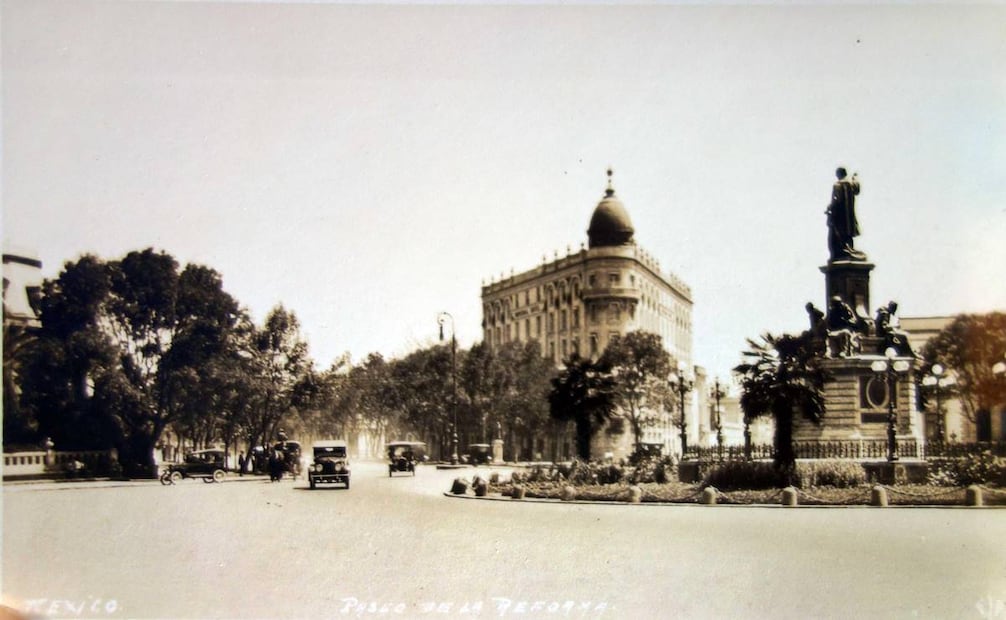

En este orden de ideas, el historiador hace referencia a una nota publicada en el diario El Imparcial el 3 de junio de 1906, que describe uno de los típicos paseos dominicales en la avenida Madero, antes llamada Plateros y San Francisco, y cita:

“El automóvil está hecho para las grandes velocidades. Para usarlo con toda velocidad se construyen caminos especiales, libres de obstáculos. Se supone, y con razón, que quien tripula un automóvil lo hace por sport, o bien, para abreviar considerablemente el tiempo. Por ello evita siempre las calles más transitadas y más exiguas, y se lanza por las amplias avenidas y por las calzadas en las que puede maniobrar con entera libertad. Pero es verdaderamente ridículo lo que se observa entre nosotros.

En el Paseo vespertino de Plateros, no es raro ver en la estrecha calle, entre los carruajes que marchan al paso deteniéndose a cada momento, automóviles que resoplan como si estuvieran inquietos, que caminan lentamente aún a riesgo de deteriorarse, y que emplean muchísimo tiempo en pasar de una esquina a otra”.

El historiador comenta que las diferencias de potencia y velocidad entre los tranvías y los automóviles eran también considerables. Y añade que en la circulación cotidiana la principal incompatibilidad entre estos vehículos residía, sobre todo, entre su infraestructura fija —que determinaba sus recorridos y lugar de paradas— y la flexibilidad de los automóviles para trazar sus rutas u ocupar diversos carriles en una misma calle.

“Cuando los trolleys o tranvías hacían paradas para recoger y bajar pasaje, a veces en el centro de la calle por el trazado de los rieles, los automóviles que circulaban muy cerca ponían en peligro a los pasajeros, que no contaban con alguna banqueta o superficie de protección para abordar o descender. El trazado de las vías no siguió criterios uniformes, pues en algunas calles corrían por el centro, mientras que en otras iban a los lados”, explica el historiador.

Ayer, al igual que hoy, los peatones los más afectados

Sobre esta problemática, el investigador narra que los peatones tardarían años en acostumbrarse a la presencia de vehículos motorizados en las calles. Añade que las contantes migraciones del campo a la ciudad volvieron esta adaptación un proceso constante.

Por otro lado, el doctor comenta los distintos puntos de vista que cada uno tenía acerca de su derecho al libre tránsito, ya que existía una incompatibilidad entre lo que los peatones y los automovilistas consideraban eficiente en sus desplazamientos.

Lee también Semáforos, toda una novedad en los años 20

Para los primeros, el recorrido más corto entre un punto y otro, por lo que en múltiples ocasiones preferían no cruzar por las esquinas, sino hacer diagonales entre las aceras, lo que obstruía la fluidez del tráfico. Por su parte, para los automovilistas su desplazamiento era más eficiente si los cruces de los peatones se restringían a los cruceros.

El comportamiento de ambos trató de alinearse con los reglamentos buscando la mayor eficiencia para los automóviles pero, como ya se ha visto, las normas no se obedecían.

“Si bien ya había accidentes entre peatones y carruajes, los percances provocados por los automóviles solían ser más graves por su peso y potencia. Así como sucedió primero con los tranvías, que causaron gran cantidad de accidentes y muertes, debido a sus condiciones materiales y a que los peatones no estaban acostumbrados a su presencia, los automotores también produjeron una importante cantidad de siniestros”, comentó el doctor.

Mayor número de accidentes en las vías más transitadas

El doctor en Historia relata que el registro de los accidentes se dio, sobre todo, en las calles más transitadas, en donde la circulación era más densa y el tráfico era cada vez más complicado por el constante aumento de vehículos.

Colonias como Santa María la Ribera, Guerrero, Roma y el casco antiguo concentraron los choques y atropellamientos. Asimismo, en los sitios en los que interactuaban diversos medios de transporte la incidencia fue mayor, como en los cruces de tranvías, en las avenidas más transitadas en donde los carruajes y bicicletas circulaban o en algunas calles estrechas, pero bastante concurridas.

Explicó que la velocidad, los sujetos u objetos involucrados, y la fuerza de los impactos determinaron la gravedad de las consecuencias. “Los caballos, al ser animales vivos y sensibles no estaban exentos de las molestias que podían causar los automóviles. Cuando se asustaban solían desbocarse lo que significaba un peligro para peatones y otros vehículos”, señaló el investigador.

Las clases populares, principales afectadas por conductores de clase media y alta

“Según los reportes de policía, las víctimas fatales más recurrentes eran los peatones, pero los conductores y pasajeros también podían resultar heridos y fallecer. Así pues, hay un patrón similar en los accidentes registrados por la policía en la Ciudad de México en el periodo de estudio: conductores de clases medias y de las élites que atropellaron a peatones, ciclistas o usuarios de otros transportes de sectores populares o clase trabajadoras”, explica.

Los primeros solían resultar menos lastimados debido a que el vehículo los protegía, mientras que los peatones y ciclistas no contaban con protecciones.

Es factible observar que los automovilistas y pasajeros involucrados solían ser miembros de la élite: propietarios y sus familias con sus chauffeurs. Mientras que aquellos que resultaban atropellados solían ser niños que jugaban en las calles, ancianos que marchaban a paso lento, mujeres u hombres de sectores populares, migrantes provenientes del campo no familiarizados con los reglamentos de circulación, o ciclistas que andaban a una velocidad inferior a la de los automóviles.

Regularmente, los accidentes solían ser en los cruceros, en donde la interacción entre peatones y los sistemas de transporte era más intensa y por más que los agentes de tráfico se colocaran en los cruceros para controlar el tráfico, la densidad superaba sus capacidades, indica el investigador.

CAUSAS Y EFECTOS DEL PASADO QUE SIGUEN HASTA LA ACTUALIDAD

El especialista explica que las principales causas de los accidentes residían en la desigualdad de condiciones materiales de los diversos medios de transporte. La velocidad y potencia de los automóviles y camiones no dejaría de ser uno de sus principales factores de riesgo al competir en las calles con los peatones, las bicicletas o los tranvías.

Si bien cada sistema de movilidad tenía riesgos propios, la interacción de los transportes más antiguos, como los carruajes y las bicicletas, con los nuevos, como el automóvil y el tranvía, bajo reglamentos que se desobedecían, intensificó los niveles de riesgo. Los accidentes y conflictos propios de la circulación motorizada tuvieron consecuencias más intensas que cuando predominaban los transportes de tracción animal.

“La evolución de los reglamentos muestra que el uso de automóviles se convirtió en el principal objeto de control de la circulación, pero al mismo tiempo modificó la forma en que otros sistemas de transporte y usuarios se comportaban en las calles de la capital mexicana”, dice.

Una muestra que deja claro este proceso es que en los primeros reglamentos el trote de los caballos marcaba los límites de velocidad, y la irrupción del uso de automóviles dificultó a las autoridades hacer que los usuarios de estos vehículos cumplieran los reglamentos.

Lee también El primer reglamento de tránsito en la CDMX

“El ideal de ciudad ordenada que incorporaba a los nuevos transportes, en la que cada tipo de vehículo y usuario se desplazaba de manera adecuada y obedeciendo a la policía, contenido en los reglamentos estuvo lejos de hacerse real. No sólo los automovilistas desobedecían o ignoraban el reglamento, pues usuarios de otros transportes y peatones también lo hicieron e interpretaron la ley desde lugares específicos para sacar provecho o manejarla a su favor”, señaló.

El automóvil como símbolo de estatus, poder y libertad

Así tenemos, cuenta el investigador, que el principal interés de los automovilistas era desplazarse por las calles de manera eficiente. Por ello, muchas veces los límites impuestos por los reglamentos se consideraron obstáculos que minaban su libertad, por lo tanto, de forma constante las acciones de los gendarmes les parecían injustificadas.

Por el contrario, para los servicios de transporte público, como los taxis y los camiones, su objetivo era competir por el pasaje con tranvías y carruajes, y no la circulación eficiente. Mientras que los transportes tirados por animales y los peatones fueron relegados y se les asoció con el pasado, lentitud e ineficiencia.

“El uso de automóviles irrumpió y transformó la vida cotidiana de las calles de la Ciudad de México… ocuparon poco a poco el núcleo de las regulaciones al ser asociados con la modernización, la racionalidad y la eficiencia, aunque, contradictorio al orden esperado, acentuaron problemas como tráfico, accidentes y exceso de velocidad”, señaló.

Para concluir, Diego Antonio Franco de los Reyes señala que con el tiempo fue necesario reconocer y normalizar que los automóviles también eran problemáticos y asumir su naturaleza conflictiva.

- Fuentes:

- Entrevista con Diego Antonio Franco de los Reyes, doctor y maestro en Historia Moderna y Contemporánea por el Instituto Mora y Licenciado en Geografía por la UNAM.

- Libro : -“Vínculos, Sociología, Análisis y Opinión” - La Era de los Transportes -1903 -1933, Universidad de Guadalajara

- Automovilistas y Control de la Movilidad