Porque nunca es tarde para traer a los dinosaurios de vuelta a la mesa, Mochilazo en el Tiempo colisionará con el llamado “cráter de la muerte” de Chicxulub, Yucatán, confirmado como el sitio de impacto del meteorito que provocó la extinción masiva en el Cretácico-Paleógeno, hace 65 millones de años.

La energía expedida tras la colisión se estimó en 5 mil millones de bombas atómicas, algo jamás presenciado por un humano, perforando un cráter de 30 kilómetros de profundidad.

La velocidad del proyectil cósmico pudo alcanzar velocidades de entre 20 y 30 kilómetros por segundo, lo que sería ir del Zócalo Capitalino al Lago de Guadalupe en Cuautitlán Izcalli en menos de un parpadeo.

Lee también La pérdida del Solitario George y la responsabilidad humana en la conservación ecológica

En palabras de Walter Alvarez, uno de los autores de esta hipótesis catastrofista, “después del impacto de Chicxulub, la vida en la Tierra cambió para siempre. El duradero y estable reino de los dinosaurios quedó destruido por un evento fortuito y los antes insignificantes mamíferos fueron los nuevos dominantes”.

Aunque ahora es difícil imaginarse otra causa de extinción para los dinosaurios no aviares –no todos se extinguieron, algunas especies sobrevivieron y adecuaron sus características biológicas–, la comunidad científica tardó años en aceptar que un meteorito acabó con algunos de los seres más grandes que jamás pisaron la Tierra.

Algunos promovieron hipótesis catastrofistas

Es curioso pensar que la hipótesis sobre un cuerpo celeste que provocó la “dinodesgracia” tiene apenas 45 años de publicada y todavía más peculiar resulta que sólo lleva 15 años como versión oficial.

Durante mucho tiempo se barajearon diversas teorías sobre la extinción del Cretácico-Paleógeno, entre formación de montañas, erupciones volcánicas de gran magnitud, cambio climático y hasta procesos evolutivos como responsables de esta importante pérdida biológica, pero fue un proyectil cósmico el que arrasó con cualquier hipótesis.

Uno de los primeros estudios modernos que consideró a los cuerpos celestes como amenaza para la vida terrestre provino del espongiólogo M.W. de Laubenfels, quien en 1956 tomó como referencia la devastación de un pueblo siberiano a causa de un presunto impacto de meteorito para explicar lo ocurrido en el fin del periodo cretácico.

Lee también Día Mundial del Contacto y el boom de los mensajes a extraterrestres

De Laubenfels describió en Dinosaur Extinction: One More Hypothesis que “fuertes vientos calientes” generados por la caída de meteoritos o planetesimales –cuerpos rocosos que forman planetoides– provocaron la extinción de dinosaurios no aviares.

Para 1973, el químico Harold Urey publicó Cometary Collisions and Geological Periods en la revista Nature, planteando que el impacto de un objeto extraterrestre en la Tierra provocaría fuertes cambios geológicos, climáticos y hasta una extinción masiva, a causa de la fuerte cantidad de energía expedida tras la colisión.

Estas propuestas generaron rechazo entre la comunidad científica durante gran parte del siglo XX, pues daba miedo pensar que una roca extraterrestre podía alterar tanto y hasta terminar con la vida en la Tierra.

Fue en la época ochentera que surgió la principal teoría sobre un repentino “dinoapocalipsis”. En su edición del 6 de junio de 1980, la revista Science publicó el estudio Extraterrestrial Cause for the Cretaceous-Tertiary Extinction, encabezado por el físico ganador del Premio Nobel, Luis W. Álvarez, y su hijo Walter.

Lee también La oleada OVNI que invadió a México en los 50 y 60

La llamada Hipótesis de Álvarez propuso la caída de un meteorito con tamaño estimado de 10 kilómetros que acabó con tres cuartas partes de vida en la Tierra. Según su proyección, el impacto liberó 60 veces su peso en escombros, expulsando una gruesa capa de polvo que obstaculizó el paso de luz solar durante años.

Además de tsunamis, terremotos y cambios climáticos descritos por los autores, fue la saturación de la atmósfera lo que impidió la fotosíntesis y provocó la irreparable desaparición de flora y fauna.

Su principal prueba vino de rocas colectadas a varios metros de profundidad en Italia, Dinamarca y Nueva Zelanda, todas con alta concentración de iridio, un elemento que abunda en meteoritos. Pero, a pesar de tener tan buena evidencia, todavía faltaba lo más importante: el cráter que pudo dejar un impacto tan severo.

Lee también El elemento químico descubierto en México

Para agosto de 1991, EL UNIVERSAL publicó la postura de Walter Álvarez, quien cuestionó “¡¿cómo quieren que les enseñemos un cráter si han pasado más de 60 millones de años de erosión?!”. Era momento de realizar toda una labor detectivesca para encontrar la enorme pieza faltante.

Todo empezó por ejercicios de PEMEX

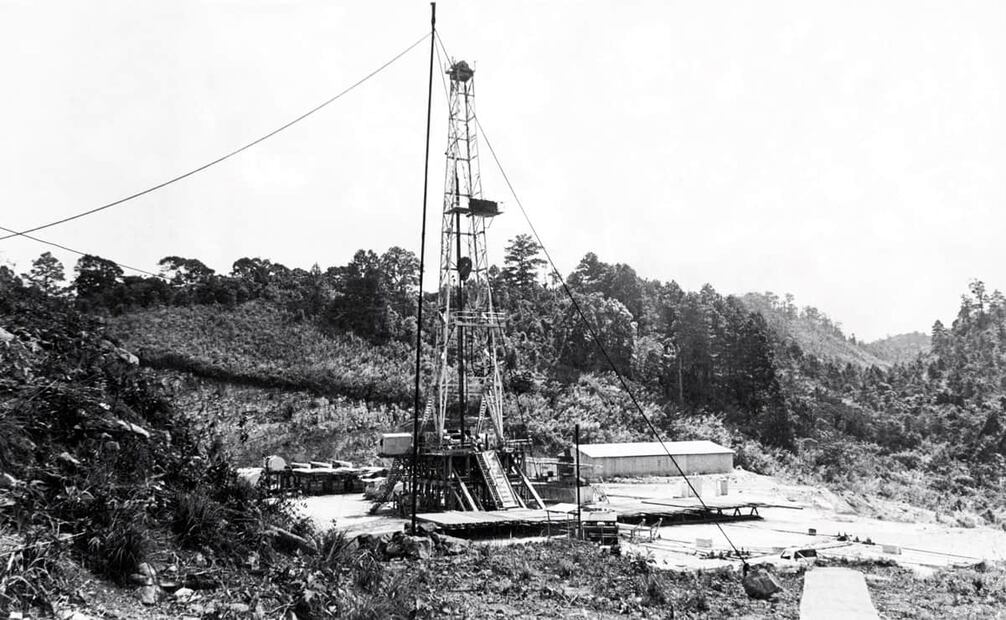

En los años 50, Petróleos Mexicanos (PEMEX) incrementó sus labores de exploración y producción petrolera en varias zonas del país. Según apuntó EL UNIVERSAL en su edición del 8 de abril de 1952, la dependencia paraestatal comenzó con preparativos para excavar en zonas de Chicxulub, Yucatán, en busca de petróleo.

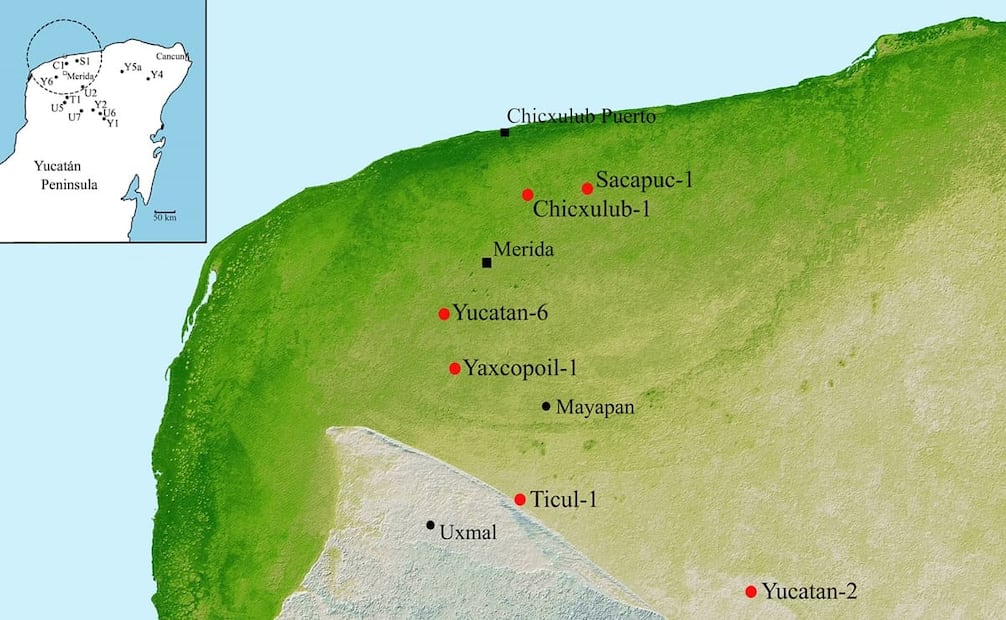

Los pozos exploratorios Chicxulub-1, Sacapuc-1 y Yucatán-6 descendieron un kilómetro y obtuvieron un tipo de roca llamada “brecha”, que es “roca fundida que une fragmentos angulares de roca sin fundir”, según lo describió Smithsonian Magazine.

Lee también El INAH cumple 85 años, Alfonso Caso fue su primer director

Este tipo de sedimento puede formarse tras movimientos telúricos que trituren formaciones rocosas, también por la acumulación y enfriamiento de lava tras erupciones volcánicas o por el impacto de proyectiles cósmicos en suelo terrestre.

Los ingenieros de PEMEX se inclinaron por la idea de un volcán ubicado en costas yucatecas y cesaron cualquier plan de excavar más pozos en esa zona peninsular. La hipótesis volcánica se mantuvo por décadas, aunque su evidencia era insuficiente.

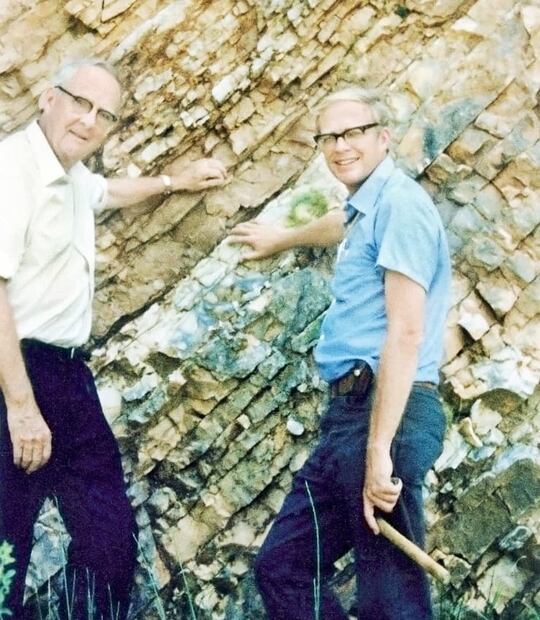

Para los años 70, el geofísico estadounidense Glen Penfield era el encargado de realizar mapas gravitacionales y magnéticos de todo el país para Petróleos Mexicanos, bajo la supervisión del ingeniero Antonio Camargo. Para cuando tocó el turno de la península yucateca, los resultados mostraron ciertas anomalías.

Lee también Cómo imaginaban el futuro en 1925

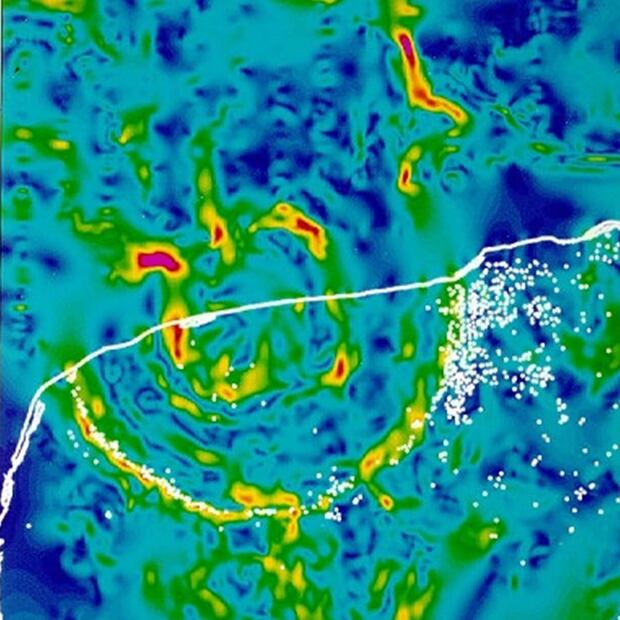

De acuerdo con Smithsonian Magazine, Penfield encontró “una estructura subterránea con forma de platillo, con un campo magnético diferente al de cualquier terreno volcánico conocido. Era diez veces más grande que cualquier volcán”, con una extensión de 180 kilómetros de diámetro.

Según comentó Glen Penfield en su artículo Unlikely Impact, en agosto del 78 presentó ante directivos de PEMEX su idea de un cráter en costas de Chicxulub, causado por la caída de un meteorito entre el Cretácico y Paleógeno, pero sólo recibió “risas afables”.

Fue hasta 1981 que él y Camargo exhibieron los resultados ante la Sociedad de Geofísicos de Exploración, pero omitiendo la palabra “cráter” y muchos datos que eran para uso exclusivo de la petrolera mexicana, lo que restó fuerza a su estudio.

Lee también Cuando México tuvo su propio Volcán de Fuego

Para ese momento, la Hipótesis de Álvarez tenía a muchos buscando cráteres de 200 kilómetros de diámetro como sitio de impacto del proyectil matadinosaurios, pero pasaron años hasta que alguien juntó lo visto en México con la conjetura de los Álvarez.

Encontraron el epicentro del impacto en Yucatán

En 1990, Alan R. Hildebrand contactó a Glen Penfield para conocer sobre “la estructura subsuperficial muy grande ubicada en la península de Yucatán, que tenía anomalías gravimétricas y magnéticas de forma circular”, según recuperó Carlos Ortiz Alemán en su texto El Cráter de Chicxulub y la Extinción de los Dinosaurios.

La primera suposición de Hildebrand localizaba al cráter del Cretácico-Paleógeno en Colombia, pero muestras rocosas tomadas en Haití y el Caribe fueron la pista perfecta para reubicar su apuesta hacia Norteamérica.

Según apuntó Penfield en Unlikely Impact, era momento de estudiar las muestras que PEMEX extrajo del C-1, S-1 y Y-6 en los 50. Además de ratificar que eran rocas brecha, un análisis más profundo confirmó que eran de cuarzo impactado, un sedimento con alteraciones planas como rasgaduras, producidas por colisión u explosión.

Lee también La primera película que hacía sentir lo que se veía

Sus resultados se publicaron en la revista Geology de la Sociedad Geológica de Estados Unidos, en la edición de septiembre de 1991.

La conclusión fue directa y sencilla: “El Cráter de Chicxulub [Yucatán] es el cráter de impacto más grande del mundo. Su posición y roca de impacto satisface varias características necesarias para ubicar el cráter K/T [extinción masiva del Cretácico] y podría tener edad estimada del límite K/T. Su impacto pudo causar las extinciones K/T.”

Pocos meses antes, en la edición del 11 de mayo de 1991, EL UNIVERSAL informó sobre unas tomas de satélite hechas sobre Yucatán, recabadas por la NASA y el Geo Eco Arc Research. Sus imágenes identificaron “una cadena semicircular casi perfecta de agujeros que parecen corresponder con el piso de un cráter gigantesco”.

Lee también Cuando los conquistadores de la Luna llegaron a México

“La edad aparente, localización y tamaño del presunto impacto lo convierte en uno de los mejores candidatos de un acontecimiento catastrófico […] con consecuencia devastadora en el clima, animales y flora de la Tierra”, concluyeron tales estudios.

¡Sí fue por un meteorito!

La humanidad se enamoró de la idea de que un meteorito fuera responsable de la desaparición de los dinosaurios no aviares. La Hipótesis de Álvarez se popularizó a través de películas y fantasías sobre una hecatombe mundial provocada por una roca extraterrestre, pero faltaban los científicos para dar la confirmación tan esperada.

Fue hasta el 5 de marzo del 2010 que la revista Science publicó el informe de 41 científicos, encabezados por el geofísico Peter Schulte, para poner fin a la discusión y dar como oficial la Hipótesis de Alvarez y el descubrimiento de Plenfield-Camargo sobre la extinción del Cretácico-Paleógeno.

Lee también Así abrió sus puertas por primera vez el Museo Nacional de Antropología

Por fin, los dinosaurios no aviares tuvieron una causa de muerte valida, responsabilizando al impacto de un meteorito y sus posteriores efectos en la atmósfera por la pérdida del 75% de vida en la Tierra.

Según reportó EL UNIVERSAL en 2010, el proyectil que impactó en la península yucateca “creó un ambiente infernal e hizo desaparecer a más de la mitad de las especies. Se desataron incendios de gran escala, terremotos de más de 10 grados en la escala Richter y derrumbes de tierra a nivel continental que crearon tsunamis”.

“Tal impacto causó ondas de choque devastadoras y un gran pulso de calor. La liberación de grandes cantidades de polvo, escombros y gases habría resultado en un enfriamiento prolongado de la superficie de la Tierra, bajos niveles de luz y acidificación de los océanos”, mencionó este diario.

Lee también Oncocercosis, la epidemia de ceguera que EL UNIVERSAL reportó desde 1925

El artículo en Science también mencionó a las llamadas Trampas de Decán, que fueron “enormes erupciones [en el actual territorio de la India] de magma basáltico que perduraron durante miles de años, cubriendo decenas de millones de kilómetros cuadrados”, según las describió Chicxulub, el impacto que cambió la historia de la Tierra.

Esas erupciones volcánicas tuvieron parte de responsabilidad en la rápida degradación de condiciones habitables en el Cretácico, aunque no llegaron al nivel de destrucción provocado por el meteorito.

Según lo expuesto en el 2010, el nivel de azufre despedido tras el impacto en Chicxulub se estimó en 500 Gigatoneladas, contra lo emitido durante todo un año por las Trampas de Decán, apenas 0.06 Gigatoneladas.

El debate científico y cotidiano dio paso a muchas más posturas, refutaciones y datos sobre lo ocurrido hace 65 millones de años con los dinosaurios no aviares: que si hubo un segundo proyectil 30 mil años después que terminó por alterar todo, o que no fue polvo sino “aerosoles sulfatos” los que bloquearon la atmósfera, que si fueron seres alienígenas quienes los “extrajeron”, que si los dinosaurios nunca existieron…

Las “dinoevidencias” confirman que un meteorito de 10 kilómetros impactó en costas yucatecas, pero las investigaciones nunca paran y parece que el destino de miles de dinosaurios y demás especies del Cretácico todavía tiene secretos por develar.

Línea temporal estimada tras el impacto del meteorito en Chicxulub, con los efectos posteriores a la caída del proyectil. Fuente: Kurzgesagt/YouTube.

- Fuentes:

- Hemeroteca EL UNIVERSAL

- Álvarez, L. & Álvarez, W. & Asaro, F. & Michel, H. (6 junio 1980). Extraterrestrial Cause for the Cretaceous-Tertiary Extinction. En Science.

- Álvarez, W. (2008). T. rex and the Crater of Doom. EU: Princeton.

- Archibald, J. & Fastovsky, D. (1996). Dinosaur Extinction. EU: San Diego State University.

- Bartali, R. & García, J. & Rodríguez, C. & Pérez, P. (2019). Chicxulub: el impacto que cambió la historia de la Tierra. En Revista Meteoritos.

- Chicxulub Impact Event - Lunar and Planetary Institute

- De Laubenfels, M. (Enero 1956). Dinosaur Extinction, One More Hypothesis. En Journal of Paleontology.

- D'Hondt, S. (1998). Theories of Terrestrial Mass Extinction by Extraterrestrial Objects. En Earth Sciences History.

- Dieusaert, T. (2001). El cráter de la muerte. En ¿Cómo Ves?

- Hildebrand, A. & Penfield, G. & Kring, D. & Pilkington, M. & Camargo, A. & Jacobsen, S. & Boynton, W. (Septiembre 1991). Chicxulub Crater: A possible Cretaceous/Tertiary boundary impact crater on the Yucatán Peninsula, Mexico. En Geology.

- Jablow, V. (Abril 1998). A Tale of Two Rocks. En Smithsonian Magazine.

- Ortiz, C. (s.f.). El Cráter de Chicxulub y la Extinción de los Dinosaurios. México: UNAM.

- Penfield, G. (Diciembre 2019). Unlikely Impact. En Explorer.

- Schulte, P. (coord.) (5 marzo 2010). The Chicxulub Asteroid Impact and Mass Extinction at the Cretaceous-Paleogene Boundary. En Science.

- Yarris, L. (9 marzo 2010). Alvarez Theory on Dinosaur Die-Out Upheld: Experts Find Asteroid Guilty of Killing the Dinosaurs. En Berkeley Lab.

- Urrutia-Fucugauchi, J. (Mayo 2025). Chicxulub central zone structure and stratigraphy—PEMEX exploration drilling program. En Frontiers.